![]() Homepage

des Antipsychiatrieverlags

Homepage

des Antipsychiatrieverlags

Der Mensch als Tier – Über Parallelen beim Herztod in zoologischer Gefangenschaft und in der Psychiatrie

Rezension zu Barbara Natterson-Horowitz & Kathryn Bowers: »Wir sind Tier – Was wir von den Tieren für unsere Gesundheit lernen können«

»Eine völlig neue Sicht auf unsere bepelzten und gefiederten Verwandten: klinisch depressive Gorillas, Rennmäuse, die sich nachts heimlich vollfressen, und von halluzinogenen Pilzen betörte Rentiere. Wir sind Tier eröffnet überraschende Perspektiven, was wir von der Tierwelt für unsere Gesundheit und über unsere Psyche lernen können.«

So lautet der Werbetext zu »Wir sind Tier«, einem 2012 in den USA und 2014 in deutscher Übersetzung erschienenen Buch. Verfasst haben es Barbara Natterson-Horowitz, die Medizin und Psychiatrie studierte und heute Professorin für Kardiologie (Lehre vom Herzen inkl. Herz-Kreislauferkrankungen) und medizinische Beraterin des Zoos von Los Angeles ist, sowie Kathryn Bowers, Herausgeberin und Autorin zahlreicher populärer und akademischer Sachbücher und Dozentin an der University of California Medical Writing.

»Selbstverstümmelungen, Drogensucht, krankhaftes Hungern bis zum Tode (Anorexie), heißhungriges Überessen mit Erbrechen (Bulimie) und manch andere krankhafte Verhaltensweisen sind sicherlich nicht ›nur‹ psychische Erkrankungen«,

schreibt Josef Reichholf, ein Evolutionsbiologe und Professor für Ökologie, im Vorwort zu »Wir sind Tier«. Rückkopplungen auf der Basis genetischer Disposition, dürfte die Antwort von Natterson-Horowitz und Bowers auf die Frage sein, was solche Störungen auch noch sein können; der Vergleich von Störungen, die bei Menschen und ähnlich bei Tieren vorkommen, würde eine solche Konsequenz nahelegen.

Bald schon beim Lesen wird klar, dass die beiden Autorinnen einen ausschließlich biologischen Erklärungsansatz für alle psychischen Auffälligkeiten haben. Ähnlich der Schweizer Psychiaterin Brigitte Woggon (»Alles, was wir fühlen, ist eben Chemie: seelenvoll in den Sonnenuntergang blicken, Liebe, Anziehung, was auch immer – alles sind biochemische Vorgänge, wir haben ein Labor im Kopf.«) in der Weltwoche vom 8. Juni 2000 meinen sie: »Emotionen haben eine biologische Grundlage. Sie entstehen aus dem Zusammenspiel von Nerven und chemischen Botenstoffen im Gehirn.« (S. 159) Immer und überall sehen sie genetisch bedingte endlose Transmitter-Rückkopplungsschleifen und Neuronennetzwerke, welche Verhaltensweisen belohnen, die die biologische Fitness steigern, die Art erhalten und somit eine Erklärung liefern für alles Befremdliche. Wer das Buch deshalb beiseite legt, verpasst allerdings viele interessante Informationen über psychische und physische Störungen und Auffälligkeiten bei Tieren. Zudem ist das Buch ausgesprochen unterhaltsam geschrieben.

Es befasst sich mit allen möglichen Krankheiten und Symptomen, die sowohl bei Tieren auch bei Menschen vorkommen können. Eine Handvoll Kongresse zum Thema »Zoobiquity« – so der amerikanische Originaltitel des Buches – gab es bisher, der letzte im April 2015 in Boston. Dort wurden die von Natterson-Horowitz angestoßene Diskussion fortgeführt, Aspekte der Gesundheit bei Mensch und Tier verglichen und alternative Diagnose- und Behandlungsansätze diskutiert, die sich aus dem Vergleich der Forschungsergebnisse bei unterschiedlichen Spezies ergeben. Humanwissenschaftler beispielsweise könnten Krankheitsbilder beim Menschen effektiver erforschen, wenn sie einbeziehen würden, was in der Veterinärmedizin oder in der Wildtierbiologie längst über das tierische Pendant bekannt ist.

Ein Beispiel ist die Takotsubo-Kardiomyopathie beim Menschen, eine Herzerkrankung, ähnlich einem Infarkt, kurz »Takotsubo« genannt. Der Begriff leitet sich von einer japanischen Tintenfischfalle ab, die die Form eines Kruges mit kurzem Hals (Tako-Tsubo) hat und an die linke Herzkammer des Menschen am Ende der Kontraktionsphase des Herzmuskels erinnert. Die Symptome würden hervorgerufen durch eine Störung der Fähigkeit des linken Herzmuskels, sich zusammenzuziehen, wobei sich der obere Teil der Herzkammer zusammenziehe, während es unten zu einer Ballonierung komme. Dies ergebe dann die Form der japanischen Tintenfischfalle, so das Team um Amelia E. Rudd im Journal of the American College of Cardiology am 10. Januar 2024. Basierend auf dieser Publikation warnte der Newsletter ärzteblatt.de am 17. Januar 2024:

»Die akute Takotsubo-Krise ist lebensgefährlich – etwa 10% der Patienten erleiden einen kardiogenen (vom Herzen ausgehenden) Schock, an dem die Hälfte stirbt.«

Der auch als »Gebrochenes-Herz-Syndrom« bekannte Symptomenkomplex, der mit plötzlichem Herztod nach emotionalen Erschütterungen einhergehen kann, wurde erstmals in den 1990er-Jahren als eigenes Krankheitsbild beim Menschen beschrieben. Lange hatte man über die Zusammenhänge gerätselt, während Veterinärmediziner längst eine vergleichbare Symptomatik kannten: die Fangmyopathie. Damit bezeichnen sie den plötzlichen Herztod eines Tieres, der durch schweren Stress, etwa durch das Gefangenwerden, ausgelöst wird. Natterson-Horowitz und Bowers erläutern, wie die entsprechende Symptomatik als Takotsubo-Kardiomyopathie beim Menschen zustande kommt:

»Bei diesen ansonsten absolut gesunden Menschen genügte eine heftige emotionale Erschütterung, um den Herzrhythmus von ruhig und gleichmäßig nach tückisch und tödlich zu verändern. Geschockt, panisch, verängstigt oder zu Tode betrübt, werden diese Patienten mit Stresshormonen, wie zum Beispiel Adrenalin, aus ihrem auf Hochtouren arbeitenden zentralen Nervensystem überflutet. Diese Katecholamine ergießen sich in den Blutstrom. Wie eine chemische Eingreiftruppe erscheinen sie auf der Bildfläche, um Kraft und Energie bereitzustellen und damit die Flucht zu ermöglichen. Doch statt den Patienten zu retten, kann der neuroendokrine (die Absonderung von Neurohormonen betreffende) Ansturm Plaques (Ablagerungen in den Blutgefäßen) aufreißen, eine Arterie mit einem Gerinnsel verschließen und einen tödlichen Herzinfarkt verursachen. Er kann im falschen Moment einen Extraschlag auslösen und das Herz in die Tachykardie (Herzjagen) schicken. Die chemischen Stoffe, die plötzlich in riesigen Mengen und alle auf einmal vorhanden sind, führen unter Umständen zu einer Vergiftung der Muskelzellen, die zwei Milliarden Herzmuskelzellen in einer menschlichen Herzkammer eingeschlossen. Bei diesen Patienten liegt die Gefahr im reaktiven Nervensystem selbst: Vollgepackt mit gefährlichen Katecholaminen (Transmitter wie Dopamin, Adrenalin und Noradrenalin), wartet es nur auf den Schrecken, der den Hebel umlegt.

Das geschieht bei Takotsubo. Egal ob der Auslöser ein schmerzhafter Verlust, ein verlorener Krieg, eine geologische Verwerfung oder ein unglücklich geschlagener Baseball war, die Katecholaminflut schädigt die Herzmuskeln, lässt die eigenartigen Vorwölbungen entstehen und verursacht manchmal gefährliche Arrhythmien (unregelmäßige Herztätigkeit). Aber Takotsubo ist nur ein kleiner Teil der Geschichte, wie sich herausstellte, als ich anfing, meine Beobachtungen mit denen von Veterinären zu vergleichen.« (S. 186)

Und weiter:

»Auch nicht direkt lebensbedrohliche Umstände können bei Menschen starke physiologische Reaktionen hervorrufen. Wenn das Flugzeug, in dem Sie sitzen, in 3000 Meter Höhe in ein Luftloch gerät und absackt, schütten Ihre Nebennierenrinde und Ihr Gehirn Katecholamine aus. Ihr Puls beschleunigt sich und Ihr Blutdruck steigt. Möglicherweise ist Ihnen sterbenselend. Und weil Sie sich der Situation nicht entziehen können, fallen die physiologischen Reaktionen Ihres Körpers noch heftiger aus, genau wie bei einem Tier, das seinem Fressfeind nicht mehr entkommen kann.

Ihr Gehirn verarbeitet die Gefahr, aber Ihr Körper produziert die Antwort. Die erhöhte Reaktionsbereitschaft mit dem flauen Gefühl im Magen, die Sie empfinden, ist Angst. Und Angst, so sagen die Veterinärmediziner, ist ein Schlüsselfaktor für die Fangmyopathie. Manche meinen sogar, es sei der wichtigste Einzelfaktor. Das bringt uns zu einem weiteren inneren Faktor, der zur Fangmyopathie beiträgt – dem aufgewühlten emotionalen Zustand eines gefangenen Tieres.

Wir haben gesehen, dass menschliche wie tierische Gehirne auf das Gefühl des Gefangenseins, der Ausweglosigkeit reagieren, manchmal sogar überreagieren. Möglicherweise geht das mit Vorstellungskraft ausgestattete menschliche Denkorgan noch einen Schritt weiter und löst auch bei Notsituationen, die nicht physischer Natur sind, Herzreaktionen aus: eine schwierige Beziehung, drückende Schulden, eine drohende Gefängnisstrafe. (...)

Die übermächtigen Angstreaktionen auf das Gefühl, in der Falle zu sitzen, stellen sich vermutlich ganz ähnlich dar, ob Sie nun, in der Haut eines Zebras steckend, einem finster dreinblickenden Kaffernbüffel ins Auge sehen müssen oder sich als Krimineller in Nadelstreifen das Gefängnisleben ausmalen. In der Tat zeigen verschiedene Studien, dass schwierige, ungerechte Chefs, negative, streitsüchtige Ehepartner und erdrückende Schulden das Risiko für einen Herztod beträchtlich erhöhen.

Angesichts des gewaltigen Schadens, den fehlender Handlungsspielraum und damit einhergehende Ausweglosigkeit bei Mensch und Tier anrichten können, überrascht es, dass es für diese Todesursachen keinen diagnostischen Fachbegriff gibt. (...)

Der Herzschlagmoment, mit dem mein Weg in die speziesübergreifende Betrachtungsweise begann, ereignete sich, als ich die Merkmale von stressinduziertem Herzversagen bei Menschen mit denen von Fangmyopathie bei Tieren abglich und viele Ähnlichkeiten entdeckte. Wenn Ärzte bemerken, dass Symptome oder physiologische Befunde einem Muster folgen, stellen sie Syndrome zusammen, denen sie anschließend einen Namen geben. Veterinäre und Humanmediziner könnten darüber nachdenken, einen neuen Begriff zu schaffen, mit dem die Rolle der Angst bei der Fangmyopathie der Tiere und beim plötzlichen Herztod der Menschen beschrieben wird.« (S. 194-196)

Wie die Fangmyopathie kann Takotsubo also zum plötzlichen Herztod führen. Die Erklärung von Natterson-Horowitz und Bowers liefert – mehr oder weniger ungewollt – Zündstoff für die Diskussion psychiatrischer Gewalt und Fixierung. Selbst der Medizinerin Natterson-Horowitz, die auch Psychiatrie studiert hat, ist nicht entgangen, dass unter Humanmedizinern die Diskussion der möglichen Risiken von Fixierungsmaßnahmen ansteht:

»Doch nachdem ich gesehen habe, wie Bewegungseinschränkungen bei Tieren das Risiko für einen Herzstillstand erhöhen, betrachte ich auch ihre Auswirkung auf menschliche Patienten mit anderen Augen. (...)

Ich hatte ›freiheitsentziehende Maßnahmen‹ immer als notwendige Sicherheitsvorkehrungen für bestimmte Patienten erachtet. Die sogenannte Fixierung gibt es auch in anderen Berufen – und sie wird häufiger angewandt, als Sie glauben. Weitverbreitet sind sie in amerikanischen psychiatrischen und geriatrischen (alterspsychiatrischen) Einrichtungen, wo Zwangsjacken und andere Formen der Fixierung manchmal für Patienten verwendet werden, die eine Gefahr für sich selbst und für andere darstellen. Polizei, Armee und Strafvollzug setzen allesamt auf Fesselungsinstrumente wie Handschellen, um renitentes Verhalten zu unterbinden.

Es gibt Szenarien, in denen die Einschränkung der Bewegungsfreiheit für alle Beteiligten das Beste ist. Ich weiß, dass es ebenso zum Wohle des Festgehaltenen sein kann wie zum Wohle von Polizei- und Vollzugsbeamten, Soldaten, Krankenpflegern und Krankenschwestern, ganz zu schweigen von unbeteiligten Zuschauern.

Bis ich erfuhr, dass Tierärzte die Bewegungseinschränkung für einen wichtigen Faktor bei der Fangmyopathie halten, hätte ich nie daran gedacht, dass das Fixieren eine physiologische Kehrseite haben könnte. Unter Humanmedizinern werden die möglichen Risiken von Fixierungsmaßnahmen kaum diskutiert.« (S. 203)

Alleine wegen dieses Hinweises ist das Buch empfehlenswert. Dass es sich interessant liest, habe ich schon erwähnt. Zuletzt soll nach darauf hingewiesen sein, dass es sich – wie kaum bei einem anderen Sachbuch – dadurch auszeichnet, dass sämtliche medizinischen Fachbegriffe und Vorgänge in vorbildlicher Weise kurz und leichtverständlich erklärt sind; Leserinnen und Leser ohne jegliche medizinische Vorbildung können den anspruchsvollen Inhalt problemlos verstehen.

Aufgrund der Erkenntnisse von Natterson-Horowitz haben Zoos ihre Praktiken der Tierhaltung bereits geändert. Tiere sind wertvoll. Psychiatrische Patientinnen und Patienten weniger. Durch Zwangsgesetze und die Ausweitung der Diagnostik kann der Patientenbestand beliebig aufgefüllt werden, sollten die Objekte der Behandlung sterben – in panischem Zustand, verängstigt, geschockt und zu Tode betrübt, wenn sie merken, wie sie in der Geschlossenen in der Falle zu sitzen, fixiert, ausweglos, ohne Handlungsspielraum, infolge Thrombosen (Blutgerinnselbildung im Kreislaufsystem) und Embolien (plötzlicher Verschluss eines Blutgefäßes durch ein Blutgerinnsel). Fast schon Allgemeinwissen ist, dass das lange Liegen im Bett das Thromboserisiko steigert. Dann wird die Beinmuskulatur nicht betätigt, die Wirkung der Muskelpumpe, die das Blut von den Venen zurück zum Herzen leitet, nimmt ab, das Blut strömt langsamer und kann in einzelnen Abschnitten der Vene zum Erliegen kommen.

Seit Jahrzehnten findet man zu den genannten Wirkungen von Neuroleptika auf Venen und Arterien Publikationen in medizinischer Literatur (zusammengefasst in: Peter Lehmann: Schöne neue Psychiatrie«, Band 2, Antipsychiatrieverlag 1996, S. 141-147; bearbeitete E-Book-Neuausgabe 2018; und in: Peter Lehmann / Volkmar Aderhold / Marc Rufer / Josef Zehentbauer: »Neue Antidepressiva, atypische Neuroleptika - Risiken, Placebo-Effekte«, Peter Lehmann Publishing 2017, S. 86f., 115, 118-120; E-Book 2023). Aber welcher Mainstream-Psychiater bildet sich schon auf dem Gebiet unerwünschter Behandlungsfolgen fort? Dass Vorschläge der Autorinnen ausbleiben, was das Unterlassen riskanter Fixierung und Behandlung von Psychiatriepatienten betrifft, ist schade, wenn auch eher nicht verwunderlich angesichts der psychiatrischen Ausbildung von Natterson-Horowitz. Aber man muss die ausbleibende Konsequenz ja nicht hinnehmen: Gerade bei den laufenden Diskussionen über menschenrechtsverletzende Zwangsbehandlung und Fixierung kann es ausgesprochen hilfreich sein, Erkenntnisse über die Vergleichbarkeit von Fangmyopathie und Takotsubo einfließen zu lassen, wenn man auf die Risikobehaftetheit und Gefährlichkeit psychiatrischer Zwangsmaßnahmen für das menschliche Herz aufmerksam macht. Vielleicht berührt das Argument der unkalkulierbaren Gefährdung durch Zwang und Fixierung ja eher, wenn es nicht nur um wehrlose Psychiatriepatientinnen und -patienten geht, sondern auch um Giraffen, Delfine und Papageien.

Hinweis: Die Erklärungen in kursiven Klammern stammen vom Rezensenten.

Der Abdruck der Zitate erfolgt mit freundlicher Genehmigung des Knaus

Verlags.

Gebunden mit Schutzeinschlag, 447 Seiten, ISBN 978-3-8135-0554-2. München: Knaus Verlag 2014. € 22.99

Nachtrag (6. September 2015)

Wie eine Auswertung des weltweit bisher einmaligen Internationalen Takotsubo-Registers ergab, das von einem Ärzteteam um Christian Templin und Jelena-Rima Ghadri von der Klinik für Kardiologie des UniversitätsSpitals Zürich eingerichtet wurde, tritt das Takotsubo-Syndrom bei Frauen neunmal häufiger auf als bei Männern – außer in Japan, wo es aus unbekannten Gründen häufiger bei Männern diagnostiziert werde. Für Kardiologen sei die Erkrankung häufig weder klinisch noch diagnostisch von einem Herzinfarkt zu unterscheiden; drei Viertel der Patientinnen und Patienten litten unter dem charakteristischen Brustschmerz, die Hälfte unter Atemnot, und nicht selten trat eine Bewusstlosigkeit auf. Bemerkenswert sei,

»...dass psychiatrische und neurologische Leiden bei der Erkrankung eine bedeutende Rolle spielen, und dass diese mit einer erheblichen Sterblichkeit einhergeht.«

Dies geht aus einer Pressemitteilung des Züricher UniversitätsSpitals vom 2. September 2015 hervor. Zu vergegenwärtigen ist, dass die genannten »psychiatrischen Leiden« in aller Regel mit der Verabreichung riskanter Psychopharmaka und oft mit stressauslösender Zwangsbehandlung und Fixierung einhergehen, was in der Pressemitteilung sowie der zugrundeliegenden Studie erwartungsgemäß ausgeblendet bleibt.

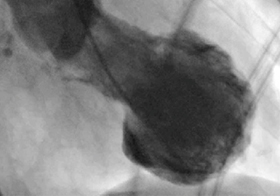

Dafür enthält die Studie eine Kontrastmittel-Abbildung der erkrankten Herzkammer, die dem japanischen Tonkrug für den Tintenfischfang gleiche:

Verkrampfung

des Herzmuskels am Ende der Kontraktionsphase; gibt in der Kontrastmitteluntersuchung

der linken Herzkammer die Takotsubo-Form Verkrampfung

des Herzmuskels am Ende der Kontraktionsphase; gibt in der Kontrastmitteluntersuchung

der linken Herzkammer die Takotsubo-Form |

||

Takotsubo

(japanischer Tonkrug für den Tintenfischfang) Takotsubo

(japanischer Tonkrug für den Tintenfischfang) |

||

| Quelle: Gebrochene Herzen: Weltweit grösste Studie zum Takotsubo-Syndrom bringt neue Erkenntnisse«, Medienmitteilung des Züricher UniversitätsSpitals vom 2. September 2015 |

Bei jedem fünften Patienten – bei Männern häufiger als bei Frauen – sei es während des Klinikaufenthalts zu schweren Komplikationen gekommen; eine engmaschige Kontrolle könnte möglicherweise das Überleben verbessern. Auslöser des »gebrochenen Herzens« seien keineswegs nur psychische Ereignisse wie der Verlust einer geliebten Person, Mobbing am Arbeitsplatz oder Familienstreitigkeiten. Häufig lägen physische Auslösefaktoren vor, etwa eine schwere Infektion oder eine Operation.

Zudem würden die Daten darauf hinweisen, dass die Erkrankung womöglich deutlich unterdiagnostiziert werde. So konnte gezeigt werden,

».... dass die Erkrankung anders als bisher angenommen in der Akutphase ein lebensbedrohliches Krankheitsbild darstellt, welches eine vergleichbare Sterblichkeit aufweist wie heute der akute Herzinfarkt (Takotsubo: 3.7% / akutes Koronarsyndrom: 5.3%, P=0.26).«

Hinweis: Der P-Wert sagt aus, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass der

gemessene Unterschied dem Zufall entspringt. Ist beispielsweise P unter

0.05, dann bedeutet dies, die Wahrscheinlichkeit, dass der gemessene

Unterschied zwischen zwei Vergleichsgruppen auf Zufall beruht, ist kleiner

als 5%.

Quelle

-

»Gebrochene Herzen: Weltweit grösste Studie zum Takotsubo-Syndrom bringt neue Erkenntnisse«, Medienmitteilung des Züricher UniversitätsSpitals vom 2. September 2015; Download am 6. September 2015 von der Website des UniversitätsSpitals Zürich: www.usz.ch/news/medienmitteilungen/seiten/gebrochene_herzen-neue_erkenntnisse.aspx/. Originalartikel: Christian Templin, Jelena R. Ghadri, Johanna Diekmann, Christian Napp, Dana R. Bataiosu, Milosz Jaguszewski et al.: "Clinical features and outcomes of Takotsubo (stress) cardiomyopathy", in: New England Journal of Medicine, Vol. 373 (2015), S. 929-938, publiziert am 3. September 2015 – DOI: 10.1056/NEJMoa1406761; Download des Abstracts am 6. September 2015 von der Website der NEJM Group: www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1406761